par Antonio Donnangelo

Partager

Introduction

Pour garantir l’efficacité et la sécurité des biostimulants, des engrais et des produits de lutte contre les ravageursdes essais sur le terrain sont réalisés tout au long du cycle de vie de la culture concernée. C’est dans cette optique que les les centres d’essais certifiés doivent effectuer diverses analyses pour vérifier l’efficacité de ces produits et mettre en évidence les différences entre les différents produits testés.

Dans le cas des cultures céréalières de foin, parmi les différents paramètres à analyser figurent la hauteur et la biomasse des parcelles individuelles. Actuellement, des mesures sont effectuées directement sur le terrain pour évaluer ces paramètres : la hauteur des parcelles individuelles est mesurée à l’aide d’un mètre classique, tandis que la biomasse de chaque parcelle est mesurée en fauchant la végétation et en la pesant. Toutes ces méthodes sont ponctuelles, subjectives (elles dépendent de la personne qui prend la mesure) et/ou destructives, avec des coûts et des temps d’enquête élevés.

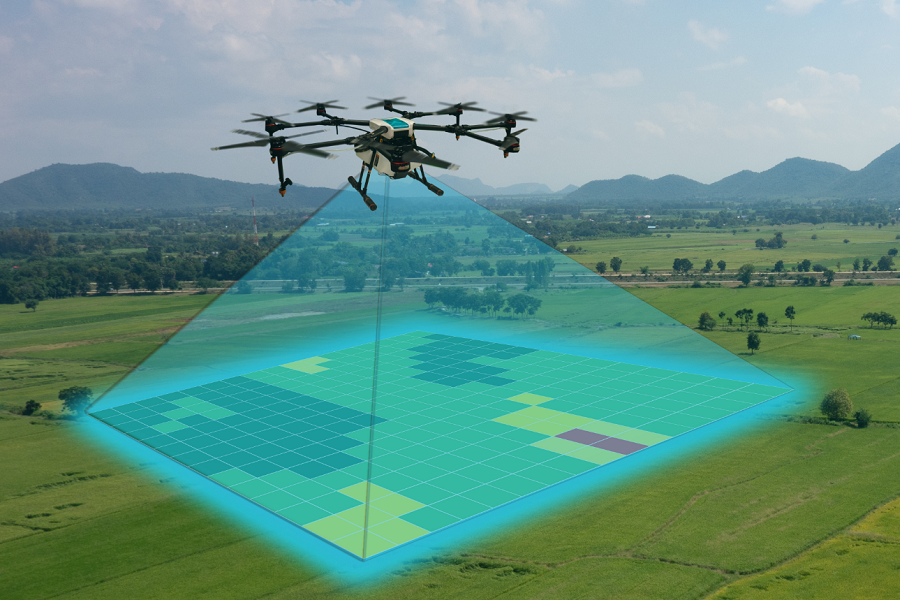

L’utilisation du drone comme outil d’enquête et de suivi agronomique peut aider les techniciens à évaluer de manière plus objective et extensive, en plus des paramètres indiqués, de nombreux autres paramètres, tels que la végétation et les indices de stress hydrique. En outre, en effectuant plusieurs vols dans le temps, il est possible de créer des séries chronologiques qui mettent en évidence les différences dans les divers paramètres biométriques et biophysiques au fil du temps.

Étude de cas

Pour le compte d’un client, nous avons effectué un survol par drone de 60 parcelles d’orge d’environ 10 m2 chaque. La hauteur de vol a été fixée à 30 mètres en prenant des photos RVB simples avec un chevauchement de 85 % des images frontales et latérales.

L’analyse des images prises a permis de reconstruire des modèles numériques de la parcelle (DSM et DTM) dans laquelle différents produits biostimulants ont été testés. Ainsi, le volume de biomasse de chaque parcelle et les hauteurs à chaque point ont été obtenus (Fig.1), générant la hauteur moyenne de chaque parcelle testée.

Fig.1 : De gauche à droite : carte RVB ; carte des hauteurs ; carte des volumes par parcelle.

Malheureusement, quelques jours avant l’enquête, le mauvais temps s’est abattu sur le terrain d’essai, provoquant l’inondation de plusieurs parties de celui-ci. Grâce aux images de télédétection il a été possible de déduire le pourcentage d’allure. En effet, en considérant toute portion de végétation inférieure à 60 cm comme de l’allure, une « carte d’allure » a été créée. « carte d’allure » a été créée qui a ensuite été utilisée pour évaluer le pourcentage d’orge alloué dans chaque parcelle d’essai (Fig. 2).

Fig.2 : De gauche à droite : carte RVB ; carte d’allure ; carte d’allure en pourcentage par parcelle.

Conclusions

Grâce à l’utilisation de la télédétection par drone et au traitement des données collectées, il a été possible de de réduire le temps nécessaire aux mesures sur le terrainen estimant correctement les hauteurs et les volumes des parcelles individuelles.

Il convient de souligner qu’en effectuant plusieurs enquêtes au cours d’une saison de production, il est possible de disposer d’un historique des données qui permet d’évaluer et de mesurer concrètement les différences de développement des parcelles individuelles au fil du temps.

En outre, il a été possible d ‘évaluer avec précision les dommages dus à l’allure causée par l’événement météorologique qui a frappé l’essai, une fonction très utile pour démontrer numériquement et objectivement le pourcentage des dommages, tant pour l’agriculteur que pour les organismes chargés de la gestion des dommages dans l’agriculture (par exemple, la faune).